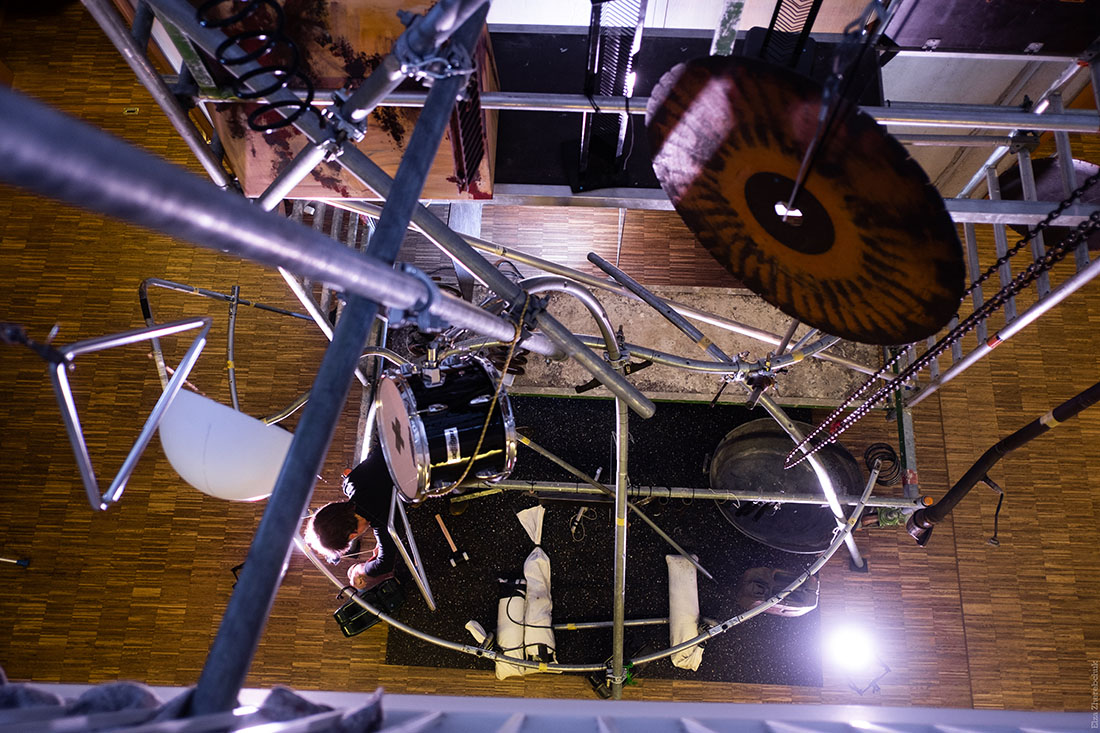

Foto: Stefanie Kösling, Museum für Kommunikation Frankfurt

Digitale Experimente

Mit der Förderreihe „Digitale Experimente“ unterstützen wir Projekte von professionellen Kulturinstitutionen, die sich mit der Verbindung von Kultur und Technologie beschäftigen.

Unser Ziel ist es, die kreative Nutzung digitaler Möglichkeiten in den Bereichen Kunst, Kultur und Gesellschaft zu fördern. Dadurch wollen wir neue Formen des kulturellen Ausdrucks ermöglichen. Projekte, die in diesem Rahmen unterstützt werden, umfassen beispielsweise die Entwicklung von digitalen Ausstellungen oder Ausstellungspädagogik, die Nutzung von Virtual und Augmented Reality-Technologien in der Kunst und Musik, die Schaffung von interaktiven Theaterstücken und die Entwicklung von kulturellen Anwendungen für mobile Geräte. Wir unterstützen auch Projekte, die nicht zwingend digitale Ansätze verfolgen, sondern sich auch kritisch mit dieser Entwicklung auseinandersetzen.

Mit „Digitale Experimente“ wollen wir dazu beitragen, die Verbreitung und Nutzung digitaler Technologien in der Kultur zu fördern und so die kulturelle Vielfalt sowie den breiten Zugang zu Kulturangeboten in der Gesellschaft zu erweitern.

Bitte beachten Sie die unten stehenden Hinweise zur Bewerbung.

-

maximale Fördersumme

50.000 €

-

Nächste Bewerbungsphase

1.10.–31.12.2024

-

Region

Deutschlandweit

Welche Projekte haben wir in 2022 gefördert?

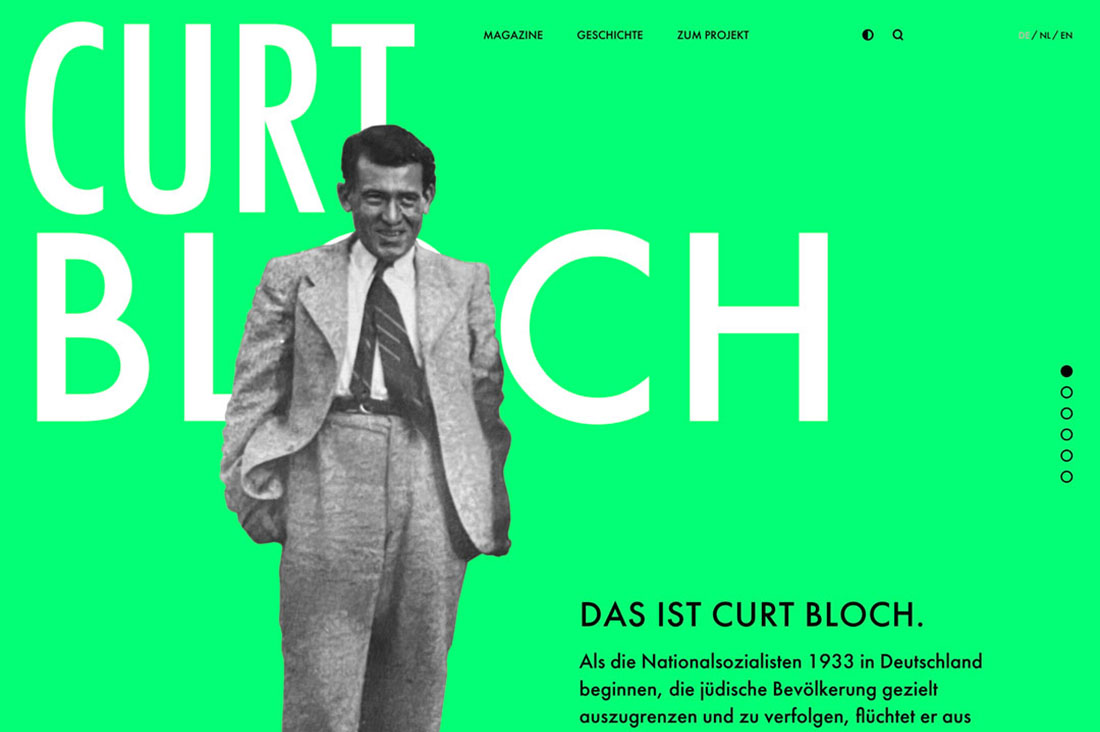

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum

Constellation 2.0// Regional

Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung

„75 Jahre Deutsche Akademie – das Jubiläumsprojekt“

Museum Angewandte Kunst

Angewandte Walk. Es braucht ein neues Museum 2.0

FREO – Freie Ensembles und Orchester in Deutschland e.V.

BACK TO THE FUTURE (AT)

C/O Berlin Foundation

C/O Digital: Inkubator- Programm 2022

Verein für internationale Waldkunst e.V.

Erster digitaler Wald

documenta und Museum Fridericianum gGmbH – documenta

Archiv der Begegnungen

Wer kann sich bewerben?

Bewerben können sich professionelle Kulturinstitutionen wie z.B. Museen und Galerien, Theater und Musiktheater, Ensembles und Orchester, Literaturhäuser, Tanzgruppen und Compagnien, Kunst- und Musikhochschulen oder freie Gruppen und Initiativen. Eine gemeinnützige Organisationsstruktur z.B. Verein, gGmbH ist Grundvoraussetzung für eine Förderung.

Womit kann man sich bewerben?

Bewerben kann man sich mit neuen Projekten und Vorhaben, die sich mit digitalen Techniken und digitaler Vernetzung auseinandersetzen (inhaltlich-künstlerisch, kommunikativ-vermittelnd, administrativ-organisatorisch) und sie für die eigene Institution und/oder Zielgruppen nutzbar machen.

Die Bewerbungsfrist läuft vom 1. Oktober bis 31. Dezember eines Jahres für Projekte, die im Folgejahr realisiert werden sollen.

Wie kann man sich bewerben?

Eine Bewerbung ist ausschließlich über das Online-Antragsportal der Aventis Foundation möglich. Unter https://antrag.aventis-foundation.org können Sie dafür einen Benutzerzugang anlegen. Anschließend kann der Projektantrag samt Anlagen in fünf einfachen Schritten eingestellt werden. Sie können den Antrag auch zwischenspeichern und später weiter bearbeiten.

Wen kann ich fragen?

Claudia Rauschenbach,

Antragstellung & Verwaltung

Stiftungsverwaltung

Tel.: +49 30 552 362 40

c.rauschenbach@gutes-stiften.de

Sonja Frey,

Kommunikation

Förderprojekte

Tel.: +49 173 2808723

sonja.frey@aventis-foundation.org